Druckschrift, Schreibschrift und Füller

Nicht nur junge Lehrerinnen und Lehrer, die zum ersten Mal eine 1. Klasse übernehmen, setzen sich mit der Frage nach einem gelingenden Schriftspracherwerb auseinander. Bei der Diskussion um die richtige Schrift, den passenden Schreiblehrgang und die tragfähigsten Methoden gehen die Meinungen auseinander. Der Austausch im Kollegium über Vor- und Nachteile verschiedener Vorgehen oder Arbeitsweisen ist ein wichtiger Schritt, um miteinander über den Schriftspracherwerb ins Gespräch zu kommen. Entscheidungen für ein Lehrwerk oder ein methodisches Vorgehen sind vielfältig und orientieren sich idealerweise an der Klasse sowie den schulischen Bedingungen.

Während im Studium die Bedeutung der Druckschrift als Erstschrift betont wird und aus wissenschaftlichen Erkenntnissen heraus für eine zeitversetzte Erarbeitung einer Schreibschrift argumentiert wird, ist in der schulischen Praxis die (fast) gleichzeitige Erarbeitung beider Schriften noch immer sehr verbreitet.

Die Fachdidaktik sieht die Druckschrift als Erstschrift vor. Daran schließt sich als verbundene Schrift abhängig von den Vorgaben in den Bundesländern die vereinfachte Ausgangsschrift (VA), die Schulausgangsschrift (SAS) oder die lateinische Ausgangsschrift (LA) an. Am Ende der Klassenstufe 4 sollen die Schülerinnen und Schüler zu einer individuellen, formklaren und lesbaren Handschrift gelangen.

Auch wenn viele Kinder dem Erlernen der Schreibschrift entgegenfiebern, stellt der Übergang von der Druck- zur Schreibschrift für viele Grundschulkinder eine besondere Herausforderung dar. Das Erlernen einer weiteren Schriftform, d.h. einer normierten Ausgangsschrift (SAS, VA, LA) nach der Druckschrift ist somit ein Bruch in der Schreibentwicklung der Kinder. Der Grundschulverband setzt sich für eine zeitgemäße Schriftdidaktik ein, welche die Grundschrift als erste und einzige Schrift anbietet. Die Grundschrift versteht sich als Schreibschrift, die mit der gedruckten Leseschrift korrespondiert und zur individuellen Handschrift führt, indem die Kinder schrittweise zu grafisch sichtbaren Verbindungen zwischen den einzelnen Buchstaben finden.

siehe auch / Quellen:

siehe auch

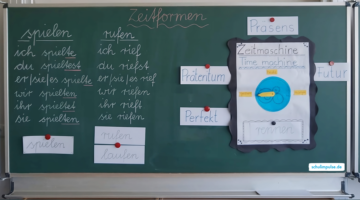

Erarbeitung der Schreibschrift

vgl. Leßmann, Beate: Individuelle Lernwege im Schreiben und Rechtschreiben. Ein Handbuch für den Deutschunterricht. Teil I: Klasse 1 und 2. Dieck. 2007. S. 214 – 221.

- Druckschrift als Erstschrift ist verbindlich im Lehrplan geregelt

- Schreibschrift ist eine weitere komplexe Anforderung im Schriftspracherwerb

- Kinder brauchen vor allem Zeit, um die Prinzipien des Schreibens zu verstehen und um eine Schreibroutine zu entwickeln

- die Einführung der Schreibschrift frühestens ab Klasse 2 bedeutet mehr Zeit für die eigentliche Spracharbeit im Anfangsunterricht

- die klare Gliederung der Druckschrift hilft insbesondere Kindern, denen das Lesen- und Schreibenlernen schwerfällt (→ frühe Erarbeitung der Schreibschrift kann schnell zu Überforderung und Demotivation führen)

- die Freude am Schreiben eigener Texte (in Druckschrift) soll zunächst gefördert werden, bevor die Schreibschrift erarbeitet wird (→ zu frühes Schreiben der Schreibschrift kann die Kreativität beim Schreiben einschränken, da das „Schönschreiben“ und Verbinden der einzelnen Buchstaben viel Aufmerksamkeit fordert)

- die Druckschrift legt als Ausgangsschrift die besten Grundlagen für die Rechtschreibleistung

- entsprechende motorische Fähigkeiten müssen für das Schreiben einer Schreibschrift vorhanden sein (→ Stifthaltung, Schreiben ohne Druck, Drehrichtungswechsel); die Druckschrift hilft bei der Entwicklung der Schreibmotorik, da sich die Muskulatur durch häufiges Absetzen öfter entspannen kann

- vor der gemeinsamen oder individuellen Erarbeitung der Schreibschrift ab Klasse 2 haben die Kinder mehr Zeit, um sich an die verbundene Schrift anzunähern, mit Schrift zu experimentieren und zunächst eigene Buchstabenverbindungen zu erproben

- die Erarbeitung einer Schreibschrift zu einem späteren Zeitpunkt benötigt weniger Zeit, wenn die Kinder die Buchstaben sicher kennen und Schreibroutine entwickelt haben

Hinweis zur Verbundenheit der Schrift

Ein zentraler Aspekt der Diskussion um die geeignete Schriftform ist die Verbindung der Schriftzeichen.

„Aus fachwissenschaftlicher Sicht ist jede flüssige Schrift motorisch verbunden. Die Flüssigkeit einer Schrift wird durch motorisch günstige und effektive Verbindungen erreicht, die zunehmend automatisiert sind. Die Verbundenheit findet auf der Ebene der Schreibmotorik statt und muss nicht zwingend als verbundene Schreibspur auf dem Papier sichtbar werden.“

Gutachten der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz (SWK) (2022): Basale Kompetenzen vermitteln – Bildungschancen sichern. Perspektiven für die Grundschule.

Dies unterstützt die Argumentation für die Einführung der Grundschrift. Die Grundschrift vereint die Vorteile von Druckschrift und Schreibschrift, indem sie die Lesbarkeit und Einfachheit der Druckschrift mit der motorischen Flüssigkeit der Schreibschrift mit dem Ziel der Entwicklung einer individuellen Handschrift kombiniert.

Im Kontext der Diskussionen um Druckschrift, Schreibschrift und Grundschrift gerät leicht aus dem Blick, dass das vorrangige Ziel nicht das Erlernen einer spezifischen Schrift ist, sondern die Kinder bestmöglich (d.h. ohne die motorische Überforderung, die oft mit dem Erlernen der Schreibschrift verbunden ist) zur Entwicklung einer gut lesbaren und flüssigen Handschrift* hingeführt werden sollen.

*Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15.10.2004, i.d.F. vom 23.06.2022: Bildungsstandards für das Fach Deutsch Primarbereich. S. 13

Weiterführende Texte des Grundschulverbands:

siehe auch

Die Eltern informieren

Um den Eltern Antworten auf die Fragen „Wann beginnen wir mit der Schreibschrift?“ und „Wann braucht mein Kind einen Füller?“ zu geben, bietet sich ein informierender Elternabend oder ein Elternbrief an.

Elternbrief: Schreibschrift und Füller

Wann lernen wir in unserer Klasse Schreibschrift?

Zu Beginn der Klasse 2. Der Lehrplan sieht das Lernen der Druckschrift als Erstschrift in Klasse 1 vor. Vielfach wird parallel dazu schon die Schreibschrift geübt. Aus fachlicher Sicht sprechen jedoch sehr viele Argumente dafür, die Schreibschrift zeitlich versetzt einzuführen. So haben die Kinder die Möglichkeit, sich zunächst mit dem Schreiben eigener Sätze vertraut zu machen und Freude daran zu entwickeln. Indem der Stift bei der Druckschrift öfter abgesetzt wird, wird außerdem einer verkrampften Schreibhand entgegengewirkt. Es ist naheliegend, die Schreibschrift erst dann zu erarbeiten, wenn beim Schreiben eine gewisse Routine besteht und die Kinder lesbar schreiben. Die meisten Kinder werden dann für das Lernen der Schreibschrift wesentlich weniger Zeit benötigen als zu einem früheren Zeitpunkt.

Für das Lernen der Schreibschrift ist es von Vorteil, wenn die Kinder bei der Druckschrift bereits den richtigen Bewegungsablauf verinnerlicht haben. Das Verbinden einzelner Buchstaben fällt dann leichter.

Einige Kinder werden vielleicht schon bald erstes Interesse an der Schreibschrift signalisieren und versuchen, Buchstaben zu verbinden. Dieses Ausprobieren dürfen Sie gern unterstützen. Zu Beginn der Klasse 2 werden wir die Schreibschrift gemeinsam erarbeiten. Ein positiver Nebeneffekt ist, dass dabei (nach den langen Sommerferien) die Buchstaben wiederholt und gefestigt werden. Die Kinder werden dann in ihrem individuellen Tempo die Schreibschrift üben.

Wann schreiben wir mit Füller?

Ebenfalls zu Beginn der Klasse 2. Nach Einführung der ersten Schreibschriftbuchstaben wird das Schreiben mit dem Füller erprobt und schrittweise geübt. Für das Schreiben der Druckschrift in Klasse 1 eignet sich der Füller noch nicht. Es gibt einige Buchstaben, bei denen der Stift „geschoben“ wird (M, N). Die Füllerfeder hält das nicht gut aus, vor allem, wenn mit viel Druck geschrieben wird. Gern dürfen Sie zu Hause schon das Füllerschreiben ausprobieren. Es spricht nichts dagegen.

Welcher Füller ist richtig?

Neben den klassischen Füllern gibt es Tintenroller (mit einer Kugelmine). Diese sind vor allem für Linkshänder sehr gut geeignet sowie für Kinder, die beim Schreiben noch stark aufdrücken. Mit den meisten Tintenrollern lässt es sich „weich“ schreiben, sodass sie als erster Füller gut geeignet sind. Damit Ihre Kinder Freude am Schreiben mit dem Füller/Tintenroller haben, ist es wichtig, dass er gut funktioniert und sich angenehm schreiben lässt.

Einführung des Füllers

Auch die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt zur Einführung des Füllers wird im Kollegium häufig diskutiert. Schulanfänger erlernen mit dem Schreiblernstift zunächst die Druckbuchstaben. Ein Füller eignet sich hierfür nicht (häufiges Absetzen, einige Buchstaben werden „geschoben“ statt „gezogen“, zu viel Druck führt zu „kratzen“ und unsauberen Buchstaben, motorisch anstrengend).

Zumeist wird das Schreiben mit dem Füller nach dem Erlernen der ersten Schreibschriftbuchstaben schrittweise eingeführt, um zu einem fließenden Bewegungsablauf mit klaren Buchstabenformen und geringem Druck zu gelangen, was jedoch für einige Schülerinnen und Schülern eine Herausforderung darstellt. Um die unterschiedliche (fein-)motorische Entwicklung der Kinder zu unterstützen, kann der Übergang zum Schreiben mit dem Füller möglichst individuell gestaltet werden und auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. In den Lehrplänen sind die Einführung und das Schreiben mit dem Füller nicht festgelegt, sodass Lehrkräfte den Zeitpunkt eigenverantwortlich entscheiden, auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen und die Entwicklung der Schrift individuell begleiten können. Das Kennenlernen und Schreiben mit dem Füller kann durch einen „Füllerführerschein“ motivierend begleitet werden.

Erarbeitung der Teile des Füllers

- betrachten, untersuchen, kennenlernen und benennen

- Patrone einlegen und wechseln

Hinweise für das Schreiben mit dem Füller

- Stifthaltung, wenig Druck, fließend

- vorsichtiges Ausprobieren (zeichnen, schreiben, …)

- eigenen Namen aufschreiben

Handhabung des Löschpapiers

ggf. Füllerführerschein

- z.B. → Frau Locke

Checkliste für den Füllerführerschein

- Benennen der Teile des Füllers

- Regeln für den Umgang mit dem Füller: „Lass mich nicht fallen. Verborge mich nicht. Bringe immer eine Ersatzpatrone mit. Lass mich nicht offen liegen.“

- Abschreiben eines Textes: „Nun kann ich mit dem Füller schreiben. Ich schreibe sauber und gewissenhaft. So sehen alle Seiten in meinem Heft schön aus.“

Herzlichen Dank an Manja Könecke für den fachlichen Austausch.

Judith Köhler und Andreas Grajek

Letzte Aktualisierung: 11. Juli 2024